IC-502Aを入手すると同時期、オークション等でずっとHFの無線機を探していた。

前にも書いたけど、やっぱり憧れの「ワン・ノー・ワン」か、「ゴー・ニー・マル」で波を出したい。

ただ、60歳にもなる自分の「憧れの無線機」なんて、今やもう「化石」のような骨董品。

そこに、「新スプリアス規格」なんてルールまで入って来て、昔の無線機を使うにはいろいろ厳しいご時世になっている。

そんな中、IC-502Aと同様に昔の無線機でも、JARD(一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会)で「基本保証」を受ける事により使えるようになる昔の無線機リスト(保証可能機器リスト)がある。

そのリストで確認しながら、オークション等で出物を探していたのだが、いろいろあったが今は手元に「TS-520V」がある。。(実は2台あるのだが、、それについては後日記事を残しておこうと思う)

無線機は、ちゃんと申請登録して、その上で使わなくちゃね。。。

今はハンディ機のVX-7が第一送信機として1台だけの申請なので、変更申請を出して新たにIC-502AとTS-520Vを増設申請をして、波を出せるようにしようと思う。

そんな手続きの流れの記録として、書いてみようと思う。

・JARDで基本保証を受ける為に、まず総務省「電波利用電子申請」で変更申請を(途中まで)作る。

・「電波利用電子申請」の変更申請途中のPDF書類を添付書類にして、JARDで無線機の保証を受ける。

・JARDが発行する「保証書」を添付書類として、総務省「電波利用電子申請」で変更申請を行う。

1.「電波利用電子申請」で変更申請を作る

1.1 変更申請を作る

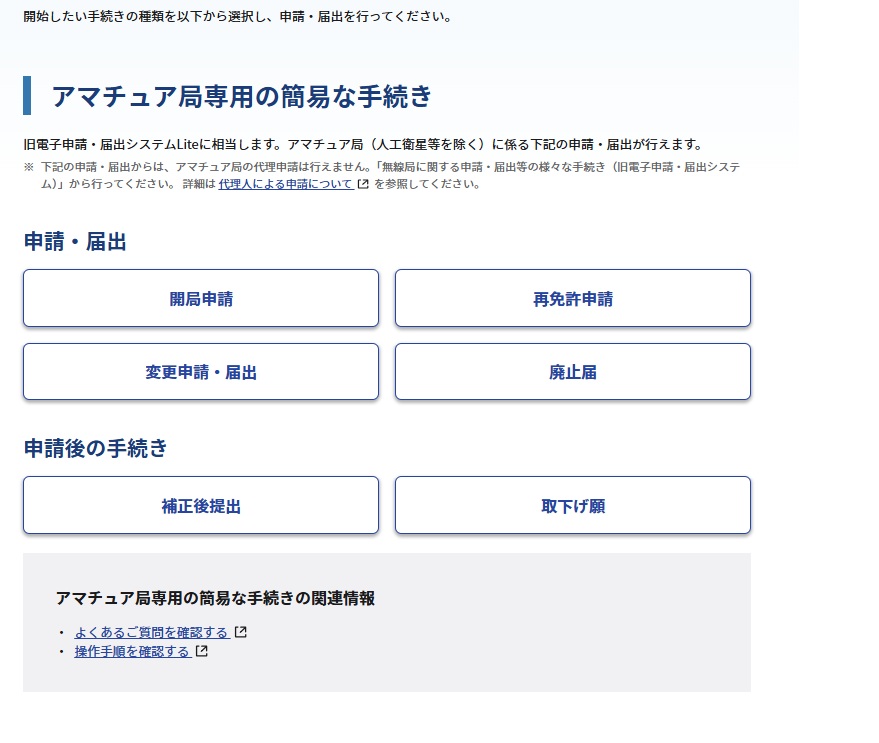

毎度おなじみ、総務省の「電波利用電子申請」。

旧コールサインでの再開局のタイミングでシステムが新しくなっており、その時はかなり戸惑ったが、随分慣れた。

ログインして申請を進めていく。

ログインしたら、「新規申請を開始」から、「変更申請・届け出」に入っていく。

進めていくと、途中で無線局免許状の番号や、提出先(自分の場合は関東総合通信局長)が求められる。

ここら辺はサクサク前に進む。

申請のステップを進め、「事項及び工事設計書」になると、今回の変更申請の内容が聞かれる。

今回は無線機の増設なので、「15 工事設計書」のみにフラグを立てて進めていく。

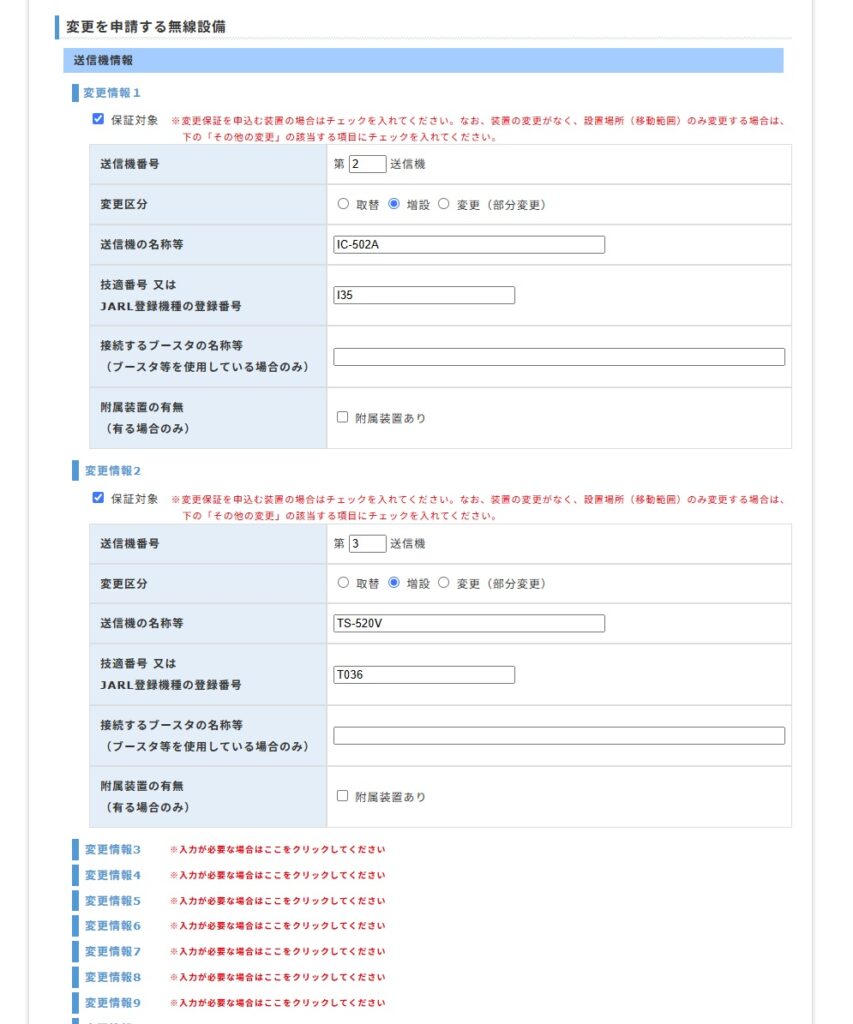

工事設計情報を書く所になったら、増設にあたっての情報を書いていく。

ここで、「適合表示無線設備」つまり現在の技適番号が付いている無線機であれば、その番号のみで記載は完了するが、今回の自分のように、「昔の無線機」を使う場合には、一つ一つ情報を書いていく必要がある。

既に第一送信機登録がしてあるので、第二送信機から新たな登録をしていく。

まずは、第二送信機に「IC-502A」を登録。

・発射可能な電波の形式及び周波数の範囲

・変調方式

・終段管

・定格出力

を書いていく。

この辺りの情報については、ICOMのサイトに記載にあったので参考にした。

電波の形式を書く時に、「あれ?SSBってA3Jじゃないの?」となったけど、表記法式に変更があったのね・・

このページの電波の方式に「A3Jと書いても、「そんな電波の方式はない」と警告を受けた。

まぁ、数十年前の人しか「SSB=A3J」なんて事言わないもんね。。。

下の方に「添付書類」とあるが、この一番上に

「無線設備の保証を受けた場合の保証書」

というのがある。

きっと、こここそが、JARDが発行してくれる「保証書」を添付する場所になるのだろう。

続けて、今度は第三送信機。トリオのTS-520V

こちらもICOM同様に、トリオのホームページに「工事設計書の記入例」や、があるので参考にした。

1.2 変更申請内容を保存して、PDFファイルを作成する

全部の記載が終わると、確認画面が出てくる。

それを見ると、一行一行加えていた第二、第三無線機の情報が表形式にまとまっていた。

ここまで完了したら、申請は一旦終了。

「印刷・PDFで保存」があるので、ここでPDFで保存しておく。

この出力されたPDFこそ、次ステップのJARDの保証の申請の際の添付資料になる。

2. JARDに基本保証を受ける

2.1 基本保証の申請

さて、今は

IC-502AとTS-520Vを増設申請するにあたり、

「これらの無線機は古いけど、使っていいよ」

の「保証書」がないから、総務省への申請が手元でストップしている状況。

この「使っていいよ」の保証書を作成してくれるのがJARDであり、そこに「保証書下さい」を申請する。

JARDのアマチュア局保証のトップページから、「基本保証」に入っていって、「保証願書」を作成する。

アマチュア局の保証願書(変更)に、必要事項を書いていって、

送信機情報に、IC-502AとTS-520Vを記載する。

最後にいくつかのチェックを求められるので、これをチェック。

一番下に手数料(保証料)が書いてある。

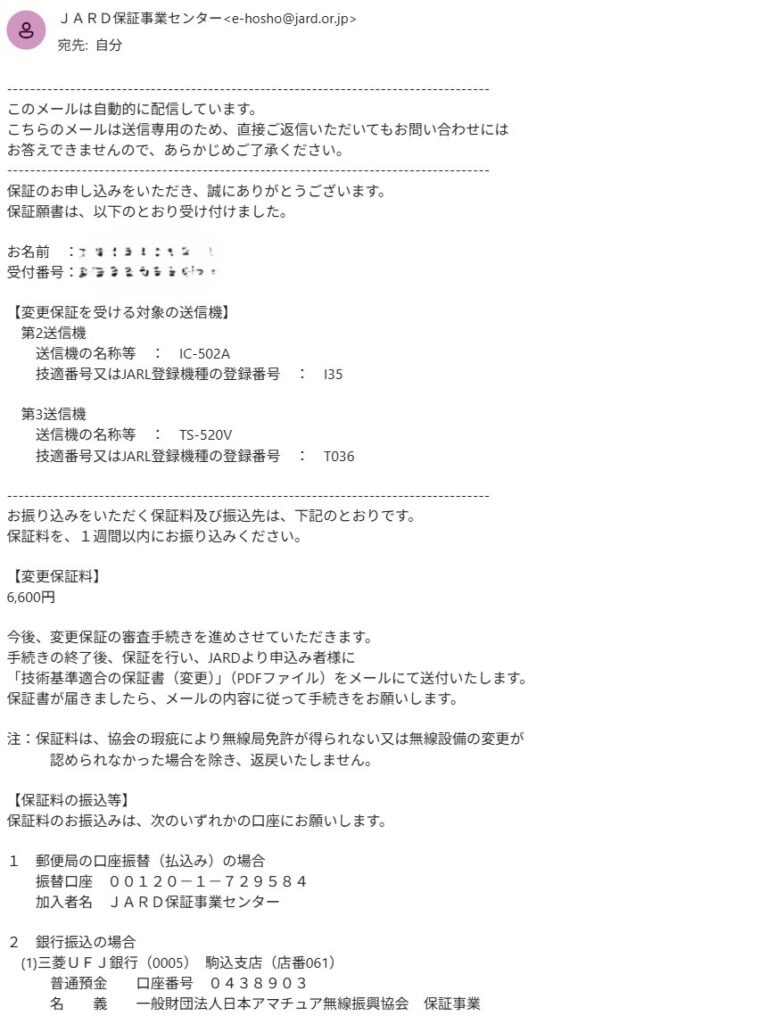

今は、保証一台目が5,500円。二台目以降が1,100円になっているので、2台の保証依頼なので合計6,600円である。

ここまで入れれば、ほぼおしまい。

最後に入力を確定して、添付書類として、「1.「電波利用電子申請」で変更申請を作る」で作られたPDFファイルをアップロードしたら申請手続きは完了となる。

2.2 申請後の動き

ホームページでの申請の後、「申し込み受付」のメール(自動送信)が届く。

※メールの「振込先」の記載は、一部カットしています。

保証料の振り込みも、スマホからサクッと終了。

どの位で保証書が届くのだろうか?

せめて、「約~日」位の目安位は教えて欲しいのだが・・

3. ここまでのまとめ

再開局にあたって、「これはやりたい」と思っていた、IC-502Aと、憧れの「ゴー・ニー・マル」を手にいれて、波を出すための申請まで行った。

この「古い無線機」を使いたい、という事については、スプリアス規格とかいろいろな制度が作られ、面倒ではあるけど、それでも使えるような道がある事はありがたい。

いろんな制度やルールは、時代に合わせて紆余曲折もあるし、それに対して個人で「納得できない」という人が現れてしまうのも仕方ないと思う。

ここから先、ちゃんと変更申請が通り、ちゃんと「波が出せる」ようになるまで何があるかは分からないけど、自分としては今回の手続き、そしてJARDの保証料とか、全般的に納得している。

総務省の「電波利用電子申請」にしても、JARDの「基本保証」の電子申請にしても、それなりに使い手の事を考えてシステムを作っていると思う。

いつ、保証書が届くかな、保証書が届き次第、総務省に申請を出して、いつ波が出せるようになるのかな?

わくわくなのである。

コメント